Cuento - Bajando de Thomas M. Disch

Salsa de tomate, mostaza, condimentos, mayonesa, dos clases de aderezo para ensalada, grasa de tocino, y un limón. Ah sí, dos cubeteras con hielo. En el aparador no había mucho más: tarros y cajas de especias, harina, azúcar, sal... ¡y una caja de pasas de uva!

Una caja de pasas de uva vacía.

Ni siquiera café. Ni siquiera té, que él odiaba. No había nada en el buzón, fuera de una cuenta de Underwood's: A menos que recibamos las cuotas atrasadas de su cuenta... En el bolsillo de la chaqueta le tintineaban cuatro dólares con setenta y cinco centavos, en monedas..., el botín de la venta de la botella de Chianti que se había prometido no abrir nunca. Escapó a la desagradable tarea de vender los libros. Todos habían sido vendidos ya. Había despachado la carta a Graham hacía una semana. Si su hermano pensara enviarle algo esta vez, ese algo ya habría llegado.

Debería estar desesperado, pensó. Quizá lo estoy.

Podría haber buscado en el Times. Pero no, era demasiado deprimente... acudir a empleos de cincuenta dólares por semana y ser rechazado. No es que los culpase: él mismo no se hubiese contratado. Durante años había sido un saltamontes. Las hormigas le conocían las tretas.

Se afeitó sin jabón, y se cepilló bien los zapatos. Se cubrió el sucio sepulcro del torso con una camisa blanca, fresca y almidonada, y escogió la corbata más lúgubre que había en la percha.

Empezó a sentirse excitado y lo expresó, característicamente, mostrándose helada, estatuariamente tranquilo.

Usó la escalera hasta la planta baja y allí tropezó con la señora Beale, que fingía estar barriendo el limpio suelo de la entrada.

- Buenas tardes... aunque supongo que para usted serán buenos días, ¿eh? - Buenas tardes, señora Beale.

- ¿Llegó su carta?

- Aún no.

- No falta tanto para el primero.

- Si, tiene razón, señora Beale.

En la estación del subterráneo se detuvo un momento a pensar: ¿Una ficha o dos? Dos, decidió. Después de todo no tenia más remedio que regresar al departamento Todavía faltaba mucho para el primero de mes.

Si Jean Valjean hubiese tenido cuenta corriente nunca habría ido a parar a una cárcel. Consolado ante ese pensamiento, se puso a disfrutar de los anuncios del vagón del subterráneo. Fume. Pruebe. Coma. Done. Vea. Beba. Use. Compre. Pensó en Alice, la de los hongos: Cómeme.

Al llegar a la calle Treinta y Cuatro se bajó, y desde la plataforma entró directamente en la tienda de ramos generales de Underwood's. En el primer piso se detuvo en la cigarrería a comprar un cartón de cigarrillos.

- ¿Al contado o a cuenta?

- A cuenta.

Entregó la tarjeta de plástico laminado a la empleada. La empleada consultó por teléfono el estado de la cuenta.

La sección Comestibles estaba en el quinto piso. Hizo la selección con mucho cuidado. Un tarro de instantáneo y una lata de café molido de un kilo, una lata grande de cecina, sopa envasada y cajas de panqueques y leche condensada. Conservas, pasta de maní y miel. Seis latas de atún. Luego se dedicó a los perecederos: galletitas, un queso de

Edam, un faisán pequeño congelado... hasta un pastel de frutas. Nunca comía tan bien como cuando andaba sin dinero. Sólo entonces podía permitirse esos lujos. - Catorce dólares con ochenta y siete.

Esta vez, después de consultar la cuenta, la empleada verificó si el número de la tarjeta estaba en la lista de cuentas cerradas o dudosas. Disculpándose con una sonrisa, le devolvió la tarjeta.

- Lo siento, pero tenemos que verificar.

- Entiendo.

La bolsa de comestibles pesaba sus buenos diez kilos. Con ella en la mano y con la exquisita naturalidad de un ladrón que pasa con el botín por delante de un policía, tomó la escalera mecánica hasta la librería del piso ocho. La selección de libros fue determinada por el mismo Principio que la selección de los comestibles. Primero, los más importantes: dos novelas victorianas que nunca había leído, «Feria De Vanidades» y Middlemarch, la traducción de Sayers del Dante y una antología en dos volúmenes de piezas teatrales alemanas que nunca había leído y de pocas de las cuales había oído hablar. Luego los perecederos: una novela escandalosa que había llegado a la lista de best-sellers con ayuda de la Corte Suprema y dos novelas de misterio. Empezaba a atolondrarlo tanto desenfreno. Buscó una moneda en el bolsillo de la chaqueta.

Cara, un traje nuevo; cruz, el Sky Room.

Cruz.

El Sky Room, en el piso quince, estaba casi vacío. Había sólo unas pocas mujeres que conversaban sobre tazas de café y bizcochos. No tuvo dificultad para conseguir una mesa junto a una ventana. Pidió del lado «a la carta» del menú y culminó la cena con spresso y baklava. Entregó la tarjeta a la camarera y le dio una propina de cincuenta centavos.

Mientras tomaba el segundo café, empezó a leer «Feria De Vanidades». Descubrió, bastante sorprendido, que le gustaba. La camarera regresó con la tarjeta y un recibo por la comida.

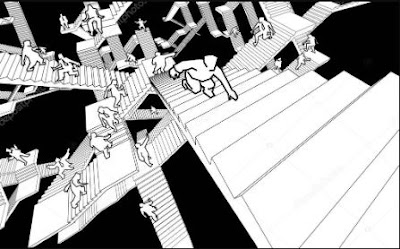

Como el Sky Room estaba en el último piso de Underwood's, sólo existía una escalera mecánica... la que iba hacia abajo. Mientras bajaba, siguió leyendo «Feria De Vanidades». Podía leer en cualquier lado: en los restaurantes, en los subterráneos, hasta caminando por la calle. En cada descanso caminaba desde el pie de la escalera mecánica hasta el principio de la siguiente sin levantar los ojos del libro. Cuando llegase a la sección de artículos rebajados, en el sótano, ya estaría a pocos pasos del molinete del subterráneo.

Iba por el capítulo VI (en la página 55, para ser exactos) cuando empezó a notar que algo andaba mal.

¿Cuánto tardaba en llegar al sótano esta maldita escalera?

Se detuvo en el siguiente descanso, pero no había ninguna señal que indicase en qué piso estaba, ni puertas por las que pudiese volver a entrar en la tienda. Dedujo entonces que debía de estar entre dos pisos, y tomó la escalera mecánica y bajó otro tramo sólo para encontrarse con la misma confusa falta de señales. Había, sin embargo, una fuente de agua, y se inclinó para tomar un trago. Debo de haber bajado a un subsuelo. Pero, después de todo, eso no era demasiado probable. Rara vez se proporciona escalera mecánica a los conserjes o a los encargados de los almacenes.

Esperó en el descanso, mirando cómo los escalones descendían lentamente hacia él, al llegar al final del recorrido, se nivelaban y desaparecían. Esperó un buen rato; nadie bajaba en los móviles escalones.

Quizá ha cerrado la tienda. Como no tenía reloj y como había perdido en gran medida la noción del tiempo, no lo podía saber. Al fin razonó que la novela de Thackeray lo había absorbido tanto que sencillamente se había detenido en uno de los descansos superiores en el piso ocho, digamos para terminar un capítulo, y había seguido leyendo hasta la página 55 sin darse cuenta de que no bajaba.

Cuando leía, podía olvidarse de todo lo demás.

Por lo tanto, debía estar por encima de la planta baja. La falta de salidas, aunque desconcertante, podía explicarse por un capricho en el trazado de los pisos. La falta de señales, como un simple descuido por parte de la administración.

Metió «Feria De Vanidades» en la bolsa de las compras y caminó hasta el plano borde de la escalera mecánica no sin - admitámoslo - cierta renuencia. En cada descanso señalaba su avance diciendo un número en voz alta. Al llegar al ocho estaba intranquilo; al llegar al quince estaba desesperado.

Existía, desde luego, la posibilidad de que hubiese en la tienda dos tramos de escaleras por cada piso. Teniendo en cuenta esa posibilidad, contó quince descansos más.

No.

Aturdido, y como queriendo negar la realidad de esa escalera aparentemente interminable, continuó bajando. Cuando se detuvo de nuevo, en el descanso cuarenta y cinco, temblaba. Tenía miedo.

Apoyó la bolsa de las compras en el desnudo piso de hormigón del descanso y notó que tenía el brazo dolorido de sostener los diez kilos de comestibles y libros. Desechó la tentadora posibilidad de que «todo era un sueño», porque el mundo de los sueños es la realidad del soñador, y él no podía ceder débilmente ante ella, como tampoco podía ceder ante las realidades de la vida. Además, no estaba soñando; de eso se sentía totalmente seguro.

Se tomó el pulso. Lo tenía un poco acelerado: digamos que ochenta por minuto. Bajó otros dos tramos contando los latidos. Casi ochenta exactos. Tardaba sólo un minuto en bajar dos tramos.

Podía leer aproximadamente una página por minuto, un poco menos en una escalera mecánica. Suponiendo que hubiese estado una hora en la escalera mecánica mientras leía: sesenta minutos... ciento veinte pisos. Más los cuarenta y siete pisos que había contado. Ciento sesenta y siete. El Sky Room estaba en el quince.

167 - 15 = 152.

Estaba en el centésimo quincuagésimo segundo subsuelo. Eso era imposible. La reacción apropiada ante una situación imposible era actuar como si se tratase de un hecho común... Como Alicia en el País de las Maravillas. Ergo usaría, para volver a Underwood's, el mismo camino que (aparentemente) había usado para salir de allí. Subiría a pie ciento cincuenta y dos pisos por la descendente escalera mecánica. Si saltaba tres escalones por vez y corría, era casi como subir por una escalera normal. Pero después de haber subido de esta manera el segundo tramo de la escalera mecánica, ya estaba sin aliento.

No había prisa. No se dejaría dominar por el pánico.

No.

Recogió la bolsa de comestibles y libros que había dejado en aquel descanso, mientras esperaba para tomar aliento, y subió rápidamente un tercer y un cuarto tramos. Mientras descansaba en el rellano, trató de contar los escalones que había entre los pisos, pero la cuenta difería, dependiendo de si contaba a favor o en contra de la corriente, hacia abajo o hacia arriba. El promedio era aproximadamente dieciocho escalones, y los escalones parecían tener una altura de veinte o veinticinco centímetros. Cada tramo medía, por lo tanto, alrededor de cuatro metros de altura. Había, verticalmente, más de medio kilómetro hasta el primer piso de Underwood's. Al comenzar el noveno tramo de la escalera, la bolsa de los comestibles se le rompió por el fondo donde, al deshelarse el faisán, se había humedecido el papel. Los comestibles y los libros cayeron sobre los escalones, rodando algunos espontáneamente hasta el primer descanso; los otros fueron transportados hasta allí por los escalones móviles y se ordenaron en un pequeño montón. sólo se había roto el tarro de conserva.

Apiló los comestibles en un rincón del descanso, menos el faisán deshelado a medias; a este se lo metió en el bolsillo de la chaqueta, previendo que el ascenso iba a durar hasta bastante después de la hora de la cena.

El ejercicio físico le había embotado las sensaciones más delicadas... para ser precisos, la capacidad de sentir miedo. Como un corredor a campo traviesa, se concentraba en la tarea más inmediata y no hacia ningún esfuerzo por comprender lo que de cualquier manera ya había decidido era incomprensible. Subió un tramo, descansó, subió otro y volvió a descansar. las subidas eran cada vez más fatigadoras; los descansos cada vez más largos. Dejó de contar los descansos al llegar al veintiocho, y después - no tenía idea de cuánto tiempo había pasado - las piernas se le aflojaron y se desplomó en el suelo de hormigón del descanso. Sus pantorrillas eran dolorosos nudos de músculos; los muslos le temblaban irregularmente. Trató de arrodillarse y cayó hacia atrás. A pesar de la reciente cena (suponiendo que fuese reciente), tenía hambre, y devoró todo el faisán, ahora completamente deshelado, sin poder decir si estaba crudo o si había sido precocido.

Así es ser caníbal, pensó mientras se dormía.

Mientras dormía, soñó que caía a un abismo insondable. Al despertar descubrió que nada había cambiado, excepto el dolor sordo de las piernas, que ahora era punzante. Sobre su cabeza había una única cinta de luz fluorescente que bajaba, enroscándose, por la caja de la escalera. El zumbido mecánico era ahora un rugiente Niágara, y la velocidad de descenso parecía haber aumentado proporcionalmente. Fiebre, decidió. Se levantó, muy tieso, e hizo algunos movimientos para aliviar en parte los músculos doloridos.

Al llegar a la mitad del tercer tramo las piernas se le aflojaron. Trató de subir otra vez, y lo logró. Volvió a desplomarse en el siguiente tramo. Tendido en el descanso, donde lo había depositado la escalera, notó que volvía a sentir hambre. También necesitaba tomar agua... y echarla.

La última necesidad podía satisfacerla fácilmente y sin falso pudor. También recordó la fuente de la que había bebido el día anterior, y encontró otra tres pisos más abajo. Bajar es tanto más fácil.

Los comestibles quedaban allí abajo. Si volvía ahora a buscarlos, anulaba todos los progresos que había hecho al subir. Quizá faltasen sólo unos pocos tramos para llegar a la planta baja de Underwood's. O un centenar. No había manera de saberlo. Como tenía hambre y como estaba cansado y como el inútil esfuerzo de seguir subiendo infinitos tramos de escalones era, según sus conclusiones, tarea de Sisifo, dio media vuelta, volvió a bajar, cedió.

Al principio se dejó llevar por el suave movimiento de la escalera mecánica, pero pronto

perdió la paciencia. Descubrió que el ejercido de bajar los escalones saltando tres por vez no lo cansaba tanto como subirlos corriendo. Era un signo casi alentador. Y, al nadar a favor de la corriente en vez de hacerlo en contra, el avance - si así se lo podía llamar - era apreciable. En cuestión de minutos estuvo de regreso junto a los comestibles.

Después de comer la mitad del pastel de frutas y un poco de queso, hizo con la chaqueta una especie de bolsa para los comestibles, abotonándola y anudando las mangas. Si sostenía el cuello con una mano y el borde inferior con la otra, podía llevar consigo todos los alimentos.

Miró hacia arriba, a la descendente escalera, con una sonrisa despreciativa, porque había decidido, con la sabiduría que da la derrota, abandonar esa aventura. Si la escalera deseaba llevarlo hacia abajo, abajo iría, vertiginosamente. Y abajo fue, abajo, abajo, abajo, atolondrado, cada vez, al parecer, a más velocidad, girando ágilmente sobre los talones al llegar a cada descanso, de modo que apenas se interrumpía la desenfrenada velocidad del descenso. Gritaba y chillaba y reía para sentir los ecos en los bajos y estrechos corredores.

Hacia abajo, siempre hacia abajo.

Resbaló dos veces en los descansos, y una vez, al saltar a la escalera, perdió pie y salió lanzado hacia adelante, soltando la bolsa de comestibles y cayendo, las manos extendidas para protegerse, sobre los escalones que continuaron descendiendo imperturbables.

Debió de quedar inconsciente, porque despertó en el medio de una pila de comestibles, con una mejilla rasguñada y un agudo dolor de cabeza. Los escalones le rozaban los pies con suavidad.

Conoció entonces el primer momento de terror... una premonición de que no había fin a su descenso, pero esa sensación cedió pronto ante un ataque de risa. - ¡Voy al infierno! - gritó, aunque no pudo ahogar con la voz el constante zumbido de la escalera -. Este es el camino al infierno. Que abandone toda esperanza quien entre aquí.

Ojalá fuese hacia el infierno, pensó. Si fuera ése el caso, su situación tendría sentido. No un sentido del todo ortodoxo, pero un sentido al fin.

La cordura, sin embargo, estaba tan unida a su carácter que ni la histeria ni el horror podían dominarlo mucho tiempo. Volvió a recoger los comestibles y descubrió, aliviado, que esta vez sólo se había roto el tarro de café instantáneo. Después de pensarlo un momento también descartó la lata de café molido, para el cual no pudo idear ningún uso en las presentes circunstancias. Y no se iba a permitir, por cordura, idear otras circunstancias.

Comenzó un descenso más deliberado. Volvió a concentrase en «Feria De Vanidades», leyendo mientras bajaba. No se permitía pensar en la extensión del abismo en que estaba cayendo, y el estimulo de la novela lo ayudaba a apartar los pensamientos de su

propia situación. Al llegar a la página 235 almorzó (es decir, comió por segunda vez en el día) con el sobrante del queso y el pastel de fruta; al llegar a la 523 descansó y cenó con las galletitas untadas en pasta de maní.

Quizá tendría que racionar la comida.

Si pudiera ver su absurdo dilema como una simple lucha por la supervivencia, como otro capítulo de su propia historia de Robinson Crusoe, podría llegar al fondo de ese vórtice mecanizado sano y salvo. Pensó con orgullo que mucha gente, en su situación, no se habría adaptado y habría enloquecido.

Por supuesto, él bajaba...

Pero aún estaba cuerdo. Había elegido ese rumbo y ahora lo seguía. En la caja de la escalera no existía la noche, y apenas había sombras. Dormía cuando las piernas no podían soportar más su peso y tenía los ojos llenos de lágrimas a causa de la lectura. Se durmió y soñó que seguía bajando en la escalera. Se despertó con la mano apoyada en el pasamano de goma que se movía a la misma velocidad que los escalones, y descubrió que era eso precisamente lo que estaba sucediendo. Como un sonámbulo, había seguido bajando en los escalones, sumergiéndose cada vez más en ese infierno apacible e interminable, dejando atrás el atado de comida y la novela de Thackeray que no había terminado de leer.

Mientras subía tropezando por la escalera comenzó, por primera vez, a llorar. Sin la novela no le quedaba nada en qué pensar más que esa, esa...

¿Cuánto anduve? ¿Cuánto habré dormido?

Las piernas, que sólo se le habían cansado ligeramente al bajar, se le fatigaron al subir veinte escalones. El ánimo se le agotó poco después.

Dio vuelta otra vez y se dejó arrastrar por la corriente... la corriente descendente. La escalera mecánica parecía andar ahora a más velocidad; la pendiente de los escalones parecía más pronunciada. Pero él ya había dejado de confiar en el testimonio de sus sentidos.

Quizá estoy loco... o enfermo de hambre.

Pero los alimentos se me tenían que terminar; tarde o temprano. Esto madurará la crisis. ¡Optimismo!

Mientras seguía bajando, se ocupó en analizar con mayor profundidad ese medio ambiente, no porque tuviese esperanzas de mejorar su condición sino por falta de otras diversiones. Las paredes y los techos eran severos, uniformes y de un blanco desteñido. Los escalones eran de un color níquel opaco, las superficies un poco más brillantes, las ranuras más oscuras. ¿Significaba eso que las superficies estaban pulidas por el uso? ¿O las habrían diseñado así? Las ranuras tenían media pulgada de ancho y estaban separadas entre sí por una distancia similar. Las superficies se proyectaban ligeramente sobre el borde de cada escalón, de manera parecida a los bordes de una máquina de peluquero. Cada vez que se detenían en un descanso, su atención se fijaba en la «desaparición» ilusoria de los escalones, que se nivelaban con el suelo.

Poco a poco dejó de correr, y hasta de caminar, por las escaleras, conformándose simplemente con bajar sobre el escalón elegido hasta el fondo de cada tramo y, en el descanso, caminar (pie izquierdo, derecho e izquierdo otra vez) hasta la escalera que lo transportaría al piso siguiente. La escalera ya llegaba, según sus cálculos, muchos kilómetros por debajo de la tienda... tantos kilómetros que empezó a felicitarse por la aventura involuntaria, preguntándose si no habría establecido alguna especie de récord. Como el criminal que reverencia su propia bajeza y se siente orgulloso de su crimen más vil, que cree único.

En los días siguientes, cuando su único alimento era el agua de las fuentes situadas cada diez tramos, pensó con frecuencia en la comida, y se preparó platos imaginarios con los comestibles que había dejado atrás. Saboreaba la dulzura ideal de la miel, la exquisitez de la sopa que habría de preparar en la lata de bizcochos vacía, y lamía la película de gelatina del borde del envase abierto de cecina. Cada vez que pensaba en las seis latas de atún, su angustia se volvía insufrible, porque no tenía (no tendría) con qué abrirlas. No bastaría con patearlas. ¿Qué, entonces? Le dio vueltas a la pregunta en la cabeza, como una ardilla que mueve la rueda de la jaula, en vano. Entonces sucedió algo curioso. Aceleró otra vez la velocidad del descenso. Ahora iba más rápido que la primera vez, ansioso, precipitado, totalmente atolondrado. Los descansos sucesivos parecían pasar como los cuadros de una película; apenas podía percibir uno cuando ya aparecía el siguiente. Una carrera demoníaca, inútil... ¿Por qué? Corría, pensó, hacia donde había depositado los comestibles, quizá porque creía que los había dejado abajo o porque pensaba que estaba subiendo. Deliraba, sin duda.

Ese estado no duró mucho tiempo. El cuerpo debilitado no podía mantener esa frenética marcha, y despertó del delirio aturdido y totalmente agotado. Ahora empezaba otro delirio más racional, una locura inflamada por la lógica. Tendido en el descanso, frotándose un músculo del tobillo que se le había desgarrado, especuló sobre la naturaleza, el origen y el propósito de la escalera mecánica. Pero el pensamiento razonado no era más útil que la acción irrazonada. El ingenio no servía para resolver un rompecabezas que no tenía solución, un rompecabezas que era su propia razón. El - no la escalera mecánica - necesitaba ser explicado.

Quizá su teoría más interesante consistía en la idea de que esa escalera era una especie de rueda para hacer ejercicio, como las de las jaulas de las ardillas, de las que, por ser un sistema cerrado, no había escapatoria. Esa teoría requería algunos cambios menores en su concepción del universo físico, que siempre le había parecido sumamente euclidiano hasta entonces, un universo en el que el descenso en aparente línea recta era, en realidad, describiendo una curva. Esta teoría lo alentó porque le abría la posibilidad (al dar una vuelta completa) de volver otra vez al sitio donde había dejado los comestibles, si no a Underwood's. Quizá, en ese estado de distracción, había pasado ya varias veces junto a uno o a los dos lugares sin advertirlos. Había otra teoría afín, acerca de las medidas tomadas por el Departamento de Crédito de Underwood's contra las cuentas morosas. Eso era paranoia pura. ¡Teorías! No necesito teorías. Debo adaptarme a esto.

Protegiéndose la pierna sana, siguió bajando, aunque las especulaciones no cesaron inmediatamente. Se volvieron, en todo caso, más metafísicas. Más vagas. Eventualmente, podía mirar a la escalera como algo real, sin exigir más explicaciones que la que ofrecía su simple existencia.

Descubrió que estaba perdiendo peso. Habiendo pasado tanto tiempo sin alimentos (por la barba calculaba que había transcurrido más de una semana), sólo podía esperar eso. Aún así, había otra posibilidad que no debía excluir: que se estaba acercando al centro de la tierra donde, según tenía entendido, todas las cosas carecían de peso. Eso, pensó, es algo que merece cualquier esfuerzo.

Había descubierto una meta. Por otra parte, se estaba muriendo, un proceso al que no prestaba toda la atención necesaria. Al no querer admitir esa eventualidad, y al no ser tan tonto como para admitir otra, esquivó el problema simulando tener una esperanza. Quizá venga alguien a rescatarme, se dijo.

Pero su esperanza era tan mecánica como la escalera en la que bajaba... y tenia la misma tendencia a hundirse.

Estar despierto o dormido habían dejado de ser estados diferentes, de los que pudiese decir: «Ahora duermo» o «Ahora estoy despierto». A veces se sorprendía bajando, y era incapaz de decidir si había estado dormido o distraído.

Tenía alucinaciones.

Una mujer con sombrero sin alas, cargada con paquetes de Underwood's, bajó por la escalera hacia él. Los zapatos de taco alto golpearon en el descanso; dio media vuelta y siguió hasta el tramo siguiente, sin siquiera saludarlo con la cabeza. Cada vez con más frecuencia, al despertar o al salir del estupor, descubría que en lugar de correr hacia la meta se hallaba tendido sobre un descanso, débil, aturdido y ya sin hambre. Entonces se arrastraba hasta la escalera y se dejaba llevar por un escalón hasta el fondo, las piernas y los brazos extendidos y la cabeza hacia adelante, sujetándose con las manos para no resbalar.

En el fondo, pensó,...en el fondo... Si, cuando llegue allí...

Cuando llegase al fondo - que para él era el centro de la Tierra -, no habría, literalmente, más que una dirección hacia donde ir: arriba. Probablemente hubiese otra escalera mecánica para subir, una escalera mecánica ascendente; aunque preferiría un ascensor. Era importante creer en un fondo.

Cada vez le costaba más pensar; le exigía tanto, y le resultaba tan doloroso como cuando se había puesto a subir las escaleras. Percibía las cosas de una manera borrosa. No sabía qué era real y qué imaginario. Pensó que comía y descubrió que se estaba mordiendo las manos.

Pensó que había llegado al fondo. Allí había una sala amplia con un cielo raso alto. Los letreros señalaban hacia otra escalera mecánica: Para subir. Pero estaba clausurada con una cadena y habían puesto un aviso impreso.

«Descompuesta. Por favor, sepa disimular las molestias mientras esté en reparación. Gracias. La Administración.»

Se rió débilmente.

Inventó un sistema para abrir las latas de atún. Deslizaría la lata oblicuamente bajo las salientes superficies de los escalones, en el sitio donde se nivelaban con el suelo y desaparecían. La escalera rompería la lata o la lata trabaría la escalera. Quizá si trababa una de las escaleras hacía que se detuviese toda la cadena. Debería haber pensado en eso antes pero, de todos modos, se sentía contento con que simplemente se le hubiese ocurrido.

Podría haberme librado de esto.

Su cuerpo parecía tan liviano ahora. Debía de haber bajado cientos de kilómetros. Miles. Volvió otra vez a descender.

Estaba tendido al pie de la escalera, la cabeza descansando sobre el frío metal de la plancha de la base. Miraba la mano, cuyos dedos se apretaban contra las ranuras de la parrilla. Los escalones, uno tras otro, en perfecto orden, se deslizaban encajando en esas ranuras, raspándole las puntas de los dedos, sacándole de vez en cuando una rebanada de carne.

Eso fue lo último que recordó.

FIN

Edición digital de Questor

********

Comentarios

Publicar un comentario